1984年的ECM专辑《Tabula Rasa》让阿尔沃·帕特(Arvo Part)的革命性音乐走出东欧,成为20世纪末最独特的音乐家之一。与众多美国第一代极简主义音乐家相似,帕特运用全音阶和谐,通过启动特定过程创作音乐。然而,他所追求的极简风格并非仅仅源于对新音乐美学的探索,更多地是受到宗教沉思的启发。这使得他的音乐充满了宁静、悠然的光辉。尽管这种音乐具有鲜明的现代气息,但它又带有一种古老的品质,仿佛与遥远过去的音乐紧密相连。

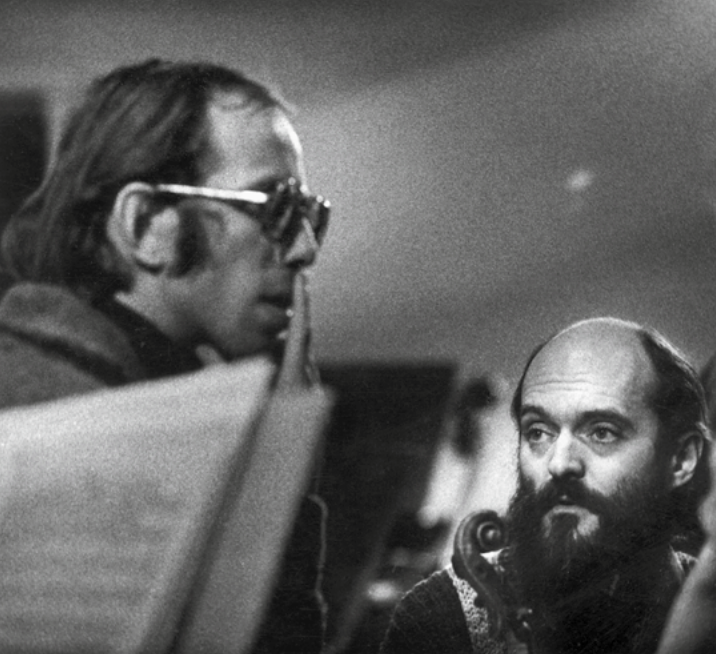

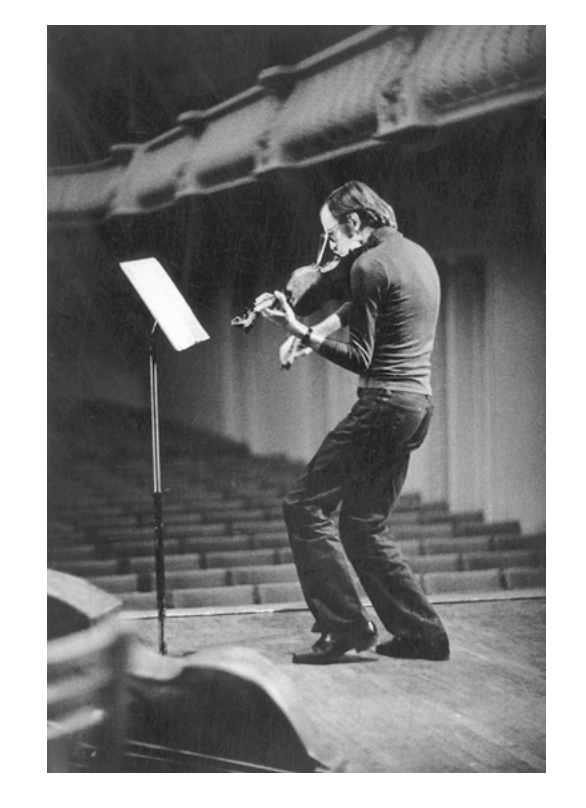

这里收录的三首器乐作品(其中一首有两个版本)是帕特(Part)采用他新创作风格创作的最早的作品之一,这种风格被普遍称为圣洁的极简主义(holy minimalism)。(作曲家更喜欢称之为“钟声音响”(tintinnabulation),因为他认为,“三和弦的三个音符就像是钟声。”)《兄弟》(Fratres)最初是为室内乐队创作的,毫无疑问是帕特最受欢迎的作品,有十几个版本,其中两个版本包含在这里。吉登·克莱默(Gidon Kremer)和基思·贾瑞特(Keith Jarrett)为小提琴和钢琴版本带来了极大的细腻和敏感。他们在乐谱的细节上有些随意,但他们完全符合作品的精神,这是一场扣人心弦的表演。小提琴部分技艺高超,克莱默令人叹为观止,尤其是在作品结束时那高得离谱的纯净和声。为12把大提琴改编的《兄弟》是一个更抒情和冥想的版本,柏林爱乐乐团的大提琴手们演奏得音色优美,深度十足。为弦乐队和钟声创作的《纪念本杰明·布里顿的Cantus》(Cantus in Memory of Benjamin Britten)是作曲家最简单和深刻的作品之一。第一小提琴重复一个悲伤的降序旋律,其他部分的每一个部分都将上面部分的音符长度加倍,以便第一小提琴的音符保持两拍,而低音提琴则保持32拍。然而,这部作品听起来并没有机械感,到最后,它营造出一种毁灭性的失落和悲痛的氛围。《空白表》(Tabula Rasa)的第一乐章,为两把小提琴、预备钢琴和室内乐队创作,是最神秘的选择,充满了意想不到的长时间沉默和狂热的活动。而美丽的、冥想的第二乐章更具有作曲家的特点。克莱默与小提琴家塔特亚娜·格林登科(Tatjana Grindenko)和作曲家/钢琴家阿尔弗雷德·施尼特克(Alfred Schnittke)一起进行了一场美妙的表现力表演,由索尔尤斯·桑德基斯(Saulius Sondeckis)指挥立陶宛室内乐团伴奏。这张专辑是由曼弗雷德·艾希尔(Manfred Eicher)制作的,他是发现帕特并致力于将他介绍给西方观众的远见者,专辑的音效非常清晰干净,只是在《空白表》中有一些室内噪音。

以上为Roon的专辑介绍信息

我们是否了解那些圣者,我的主?

他们也曾感受到封闭的修道院房间

离欢笑和喧闹太近,

因此他们深入地下寻求庇护。

每个人都用自己的光芒

在地下洞穴中呼吸着微弱的空气,

忘却了岁月和容颜

过着如同无窗之屋般的生活

不再死去,仿佛已沉寂许久……

在一个圆形的房间里,

银灯从香膏中吸取养分,

伙伴们时常相聚

在金色的门前,宛如金色的花园

满怀疑虑地凝视着梦境

轻轻地摇动着长长的胡须……

如今,他们向无数朝圣者展示,

从城市和草原来到修道院。

他们已安息三百年,

他们的躯体依然完整无损。

黑暗如同光芒般堆积在他们身上

在他们长时间躺卧的身影上,

他们在布下的秘密保持着自己,–

他们手中未解开的褶皱

如同山脉般压在他们的胸膛上。

里尔克(Rilke)对位于基辅附近的11世纪洞穴修道院及其僧侣们充满了着迷,他在《时光之书》中为他们立下了诗意的纪念碑。吸引他的是俄罗斯东正教的精神和东方教会的灵性,这种信仰比罗马教会更加超脱世俗。东正教并不强调教诲,而是赞美;不是传教,而是显现。信徒们在试图改变他人之前,会先专注于自我修炼,通过自我克制来实践信仰。

阿尔沃·帕特(Arvo Pärt)的音乐作品有时候就像是一位音乐修道士的神秘祈祷,简洁而深邃,明亮且充满爱意: “我曾在苏联与一位僧侣交谈,询问他如何才能提升我的作曲技巧。他告诉我,他并没有答案。我向他分享,我也创作祈祷的音乐,或者为诗篇谱曲,这可能会对我作为作曲家有所帮助。他却回答说: ‘不,你误解了。所有的祈祷已经被写出来了。你不需要再创作新的祈祷。一切都已经准备就绪。现在你需要做的是准备好自己。’我相信,这里面蕴含着一种真理。我们必须预料到,我们的歌曲有一天会走到尽头。也许对于最伟大的艺术家来说,会有一个时刻,他不再需要或者不再想要创作艺术。也许我们会更加珍视他的创作,因为他的作品让我们体验到了这样一个时刻,他超越了自己的作品。”

阿尔沃·帕特的艺术谦逊深深植根于他的宗教信仰,他致力于探索神秘的真理,他深知,如果有一天,这个神秘的真理能够以无法用言语表达的音乐形式呈现出来,那一定是在那些已经揭示了内在寂静的作品中。阿尔沃·帕特对他的作品的神秘注释,至少从1977年开始,总是围绕着“寂静”和“美丽”这两个词,这些词是简化的,现在几乎已经濒于灭绝的联想工具,它们在他的音乐材料中回响。神父修道士基普里安(Kypran)描述了东方教会的传奇人物,歌手罗曼诺斯(Romanos),他如何开始用他美妙的胸音唱出神圣的旋律,那些银铃般的声音在半暗的大教堂中消失。

阿尔沃·帕特,这位出生在帕伊德(Paide)并在塔林(Tallinn)长大的音乐家,并非来自一个特别虔诚的宗教环境。然而,他的虔诚作为一种主观的宗教形式,与他生活在苏联(Soviet Union)直到1980年的社会形态有关。他的作品——《信条》(Credo)、《约翰·帕西翁》(Johannes Passion)、《圣歌》(Cantus)、《空白》(Tabula rasa)、《逐年》(Annum per annum)、《兄弟》(Fratres)、《弥撒》(Missa)、《颂歌》(Cantate Domino)、《总和》(Summa)、《深渊》(De Profundis)等,都是充满苦难的作品,但同时也超越了它们的苦难特征。在一个基督教理念并非普遍认可的世界里,人们必须在没有人为制造的情况下,承受基督徒跟随基督的苦难。帕特认为:“对使徒来说,在苏联生活并不困难。那里有这样一些奇妙的人。在这种氛围中,英雄主义可以发展。但这并不意味着人们只能在这样的条件下生存。也许更重要的是,我们自愿地从内心产生某种东西。我们的思维方式会因为饱和还是饥饿而有所不同。那么我们是否都应该饥饿呢?对我们来说,有比饱和或饥饿更高的东西。我们不能因为这两种不同的可能性而沉沦。”

阿尔沃·帕特的音乐走向了极致。你可以感受到它的源头和灵魂,但音色的丰富性却让人难以捉摸。这是一种独特的融合,既有传统的构造,又有前卫的姿态,仿佛这种音乐可能在两百五十年前就已经存在,但又只有在今天才能被创作出来。它既有维瓦尔第(Vivaldi)的影子,又有埃里克·萨蒂(Erik Satie)的痕迹,是一种情感丰富的”简朴音乐”,它摒弃了所有的复杂结构,只用极少的音符,却能让人全神贯注,无暇他顾。这是一种音乐,它在即将陷入沉默之前,却以最美的方式绽放:”这就是我追求的理想。时间与永恒是相互交织的。瞬间与永恒在我们心中交战。这就是我们所有的矛盾,我们的固执,我们的狭隘,我们的信仰和我们的痛苦的来源。”在阿尔沃·帕特的音乐世界里,所有的时间都在黎明的曙光中破晓。

阿尔沃·帕特的管弦乐创作生涯始于一篇悼词,这篇悼词也象征着他音乐创作的起点:1959年的《Nekrolog》。这部作品在他在塔林音乐学院(Tallinn Conservatory)学习期间创作,是他作为爱沙尼亚作曲家的首部采用十二音技术(serial technique)的作品。这部作品在当时的苏联引发了一场审美丑闻,也揭开了帕特在寻找个人风格和激烈创作之间挣扎的生活序幕。自1960年代初以来,帕特一直在奖项的赞誉和官方的禁令之间游走。他的作品《我们的花园》(Unser Garten)(1959)和赞美诗《世界的步伐》(Der Schritt der Welt)(1961)在1962年获得了莫斯科的首个作曲奖,然而他的另一部作品《信条》(Credo)(1968)却因为其歌词——我信耶稣基督——而被列入禁止名单。

帕特在七十年代末之前,一直在塔林的爱沙尼亚广播公司(Estonian Radio)担任音乐师,他在学生时代就开始在那里工作,并为超过五十部电影创作了音乐:“电影音乐没有束缚。它不受作曲家协会的管控。而且,电影有很多过滤元素。作曲家无法对此有所改变。电影是用音乐来剪辑的,就像切香肠一样,然后被粘合在一起。你再也无法认出你的音乐了。”

《Nekrolog》是阿尔沃·帕特的一部杰出作品,它出自他短暂的串行创作阶段。帕特似乎认为拼贴原则(collage principle)能帮助他摆脱作曲技巧上的紧张,如大提琴协奏曲、B.A.C.H.交响曲第2号和《Credo》等作品。在经历了一段创作风格停滞和自我约束的沉默岁月后,他通过研究14至16世纪法国和法兰德斯多声部音乐作品(如Machaut,Ockeghem,Obrecht,Josquin)来丰富自己的音乐素养。在这一时期,他创作了一些充满欧洲早期复调音乐精神的作品,如1971年的交响曲第3号。这部作品堪称“悦耳之音”,但尚未达到“绝望与探索的终结”。

阿尔沃·帕特曾一度陷入沉默,直到1976年,他创作了一首名为《为阿丽娜(Für Alina)》的小钢琴曲。这是一首简约的作品,音域跨度极大,间隔空旷,伴有管风琴般的点缀,宁静而美丽的音乐:“这是我在新阶段创作的第一部作品。在这里,我找到了那些三音线,以及我那些简单的小规则。”阿尔沃·帕特一直在发展这种风格,直到他离开家园。1980年,他和他的犹太妻子(自1972年起结婚)以及他们的两个孩子正式移民以色列,但他从未抵达那里。他在维也纳(他西方出版商所在的城市)停留了半年,并获得了奥地利国籍。然后,他去了西柏林。

“我需要花费大量的时间来为创作做准备。

有时候,这个过程可能长达五年,

然后在短短的时间里,我会创作出许多作品。”

《弗拉特雷斯(Fr at r e s)》、《纪念本杰明·布里顿的歌(C a nt u s i n M e m o r y o f B e n j a m i n B r i t te n)》和《空白的琴谱(Ta b u l a r a s a)》这三部作品,都是阿尔沃·帕特在1974年至1976年的创作沉默期中诞生的杰作。

《弗拉特雷斯(Fr at r e s)》

《弗拉特雷斯》这部作品诞生于1977年,由爱沙尼亚的古乐团体霍图斯穆西库斯首次演绎。作曲家阿尔沃·帕特为1980年的萨尔茨堡音乐节创作了这部作品的变奏,这些变奏曲由吉东·克雷默和埃琳娜·克雷默在萨尔茨堡的音乐节上首次演出,这部作品也是特别献给他们的。后来在柏林,帕特为柏林爱乐乐团的十二位大提琴手创作了一个新版本,这个版本又回归到了作品的初版,即一部以管风琴点为基础,为七种古老或现代乐器和打击乐器创作的三声部音乐。

在原创版本和为大提琴改编的版本中,作品始终保留了空的五度A-E,也就是所谓的“管风琴音”。在这个变奏曲中,小提琴的自由前奏被置于前面,两拍的打击乐部分被钢琴和其他间隔的“管风琴音”所取代。作品的六拍主题在第一版本中被重复了九次,每次都下降一个小或大的三度,而在大提琴版本中则被重复了八次。这些插入的顺序形成了一个音阶,即e-cis-a-f-d-b-g-e-cis。在某些情况下,六拍的周期被两个6/4拍的打击乐部分打断,而在其他情况下,被两拍的钢琴ostinato打断。主题的7/4、9/4和11/4拍的顺序遵循了加法原则,即主题的旋律结构被扩展。

作曲的结构,数字的搭配,以及清晰的乐句,就像一道半透明的屏障:人们可以轻松地走进去,但是作品却并未在这个过程中展示出其真正的内涵。

《纪念本杰明·布里顿的歌(C a nt u s i n M e m o r y o f B e n j a m i n B r i t te n)》

管弦乐作品《Cantus》是为了缅怀本杰明·布里顿(Benjamin Britten)而创作的:“在过去的一段时间里,我们不得不面对音乐界的重大损失。为何布里顿的离世——1976年12月4日——对我产生了如此深刻的影响?显然,我在那个时期已经足够成熟,能够意识到这样一位伟大音乐家的离世对我们的损失有多大。我内心充满了难以言喻的罪恶感,甚至超过了这个。我刚刚开始欣赏布里顿的音乐。就在他去世前不久,我被他音乐的纯净度深深打动——这种纯净度,让我想起了吉约姆·德·马肖(Guillaume de Machaut)的歌谣。此外,我一直希望能有机会亲自认识布里顿,但遗憾的是这个愿望没有实现。《Cantus》:这是一首个人的挽歌,一首精心创作的结束和弦,也是一次神秘的边缘体验。”

《空白的琴谱(Ta b u l a r a s a)》

《无记忆》(Tabula rasa)可以说是吉登·克雷默(Gidon Kremer)的定制之作。我对新的创意总是有些畏惧。我曾问吉登:’这部作品可以是慢节奏的音乐吗?’ ‘当然,当然’,吉登回答。这部作品很快就创作完成了。它的编制参照了阿尔弗雷德·施尼特克(Alfred Schnittke)的一部作品,这部作品当时也计划在塔林(Tallinn)上演:为两把小提琴,预备的钢琴和弦乐队。当乐手们看到乐谱时,他们惊呼:’音乐在哪里?’ 但是,他们后来的演奏却出奇地出色。这是美的,是安静而美的。这是何等的音乐!能创作出这样的作品的人,一定曾经深入自我,从大地深处挖掘出钢琴的音符,从天际寻找小提琴的泛音。这种音乐的音调并非机械式的运作。它带领我们听到从未听过的声音。”

——- 沃尔夫冈·桑德纳(Wolfgang Sandner)

不严谨AI翻译自德文,原文:https://static.qobuz.com/goodies/35/000080353.pdf