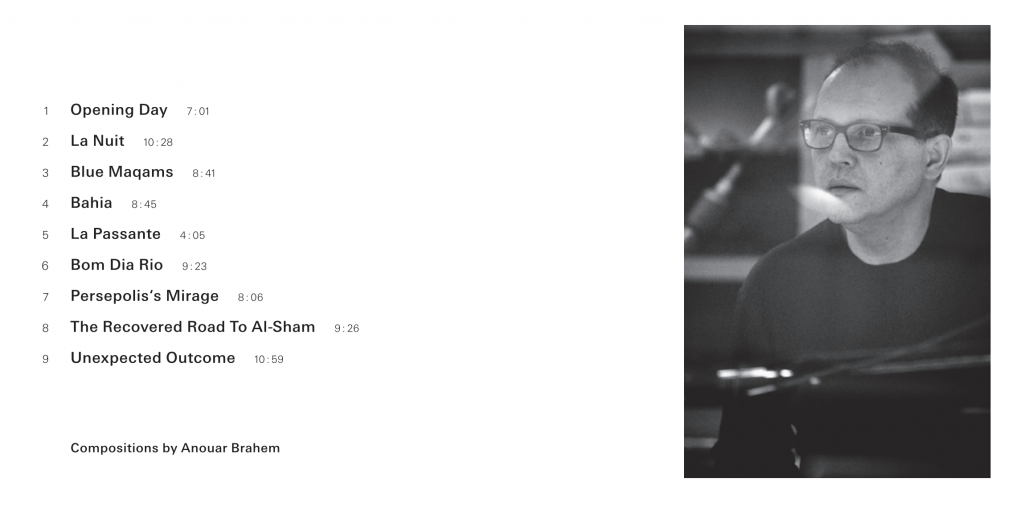

《蓝色麦卡姆》(Blue Magams)是由乌德琴演奏家和作曲家阿努瓦尔·布拉赫姆(Anouar Brahem)于2017年在纽约录制,并在ECM唱片公司发行的一张专辑。

该专辑在全球范围内赢得了广泛的好评。在DownBeat杂志中,Bobby Reed写道: “这张专辑融合了阿拉伯文化的传统音乐和现代爵士元素。 ‘麦卡姆’在这里指的是阿拉伯的旋律艺术,同时也指乌德琴大师穆尼尔·巴希尔(Munir Bashir)所演奏的伊拉克麦卡姆。每位音乐家在这里都展现出了他们的才华。”在Allmusic上,Thom Jurek评论道:“《蓝色麦卡姆》非常动人。它几乎完美地展示了文化和音乐探索之间的平衡,这种平衡由这个天赋异禀的乐团的自信和几乎共生的沟通所强调。这是一次出色的演出,即使对于像布拉赫姆这样的艺术家来说。”《卫报》的评论员John Fordham写道:“布拉赫姆的乌德琴经常描绘出主题,有时被其他人在梦幻的黄昏反射中遮蔽,更多的时候加速成为如标题曲那样的慵懒摇摆的夜行。带有西班牙风味的吉他即兴演奏以鼓点繁华结束,而霍兰德(Holland)的重拍贝斯则释放出闪耀的爵士爆发…这是一次真正的心灵和思想的会面。”在All About Jazz上,Mark Sullivan指出:“这是布拉赫姆制作的最接近爵士录音的作品,但它仍然完全是他自己的创作,得到了一群非常有同情心的演奏者的帮助。”RTE的评论员Paddy Kehoe称其为“迷人的,必不可少的音乐”,并宣称:“突尼斯乌德琴大师阿努瓦尔·布拉赫姆(Anouar Brahem)巧妙而直观地将那个名字的共鸣弦乐器与贝斯手戴夫·霍兰德(Dave Holland),鼓手杰克·德约翰内特(Jack DeJohnette)和钢琴家丹戈·贝茨(Django Bates)在《蓝色麦卡姆》上的作品结合在一起。在这张专辑上进行的犹豫不决的微妙探索中,原始的马格里布线索从未丧失。”《金融时报》的作家David Honigmann说这是“自《Le Pas du Chat Noir》以来布拉赫姆最好的一套”。

除了1980年代的几盘磁带外,突尼斯乌德琴大师和作曲家阿努瓦尔·布拉赫姆(Anouar Brahem)的整个职业生涯都在ECM为他录制。唯一的例外是他为1994年电影《宫殿的沉默(Les Silences du Palais)》创作的配乐和原声带。2017年,布拉赫姆以《蓝色马卡姆(Blue Magams)》庆祝了他的60岁生日,这是在纽约的阿凡达工作室(Avatar Studios)录制的(这是第一次),没有他长期的四重奏成员:钢琴家弗朗索瓦·库图里埃(Francois Couturier),贝斯手比约恩·迈耶(Bjorn Meyer)和低音单簧管手克劳斯·格辛(Klaus Gesing)。与制作人曼弗雷德·艾希尔(Manfred Eicher)一起,布拉赫姆为这个特殊的日期组建了一个乐队,包括贝斯手戴夫·霍兰德(Dave Holland)(他在1994年的杰作《Thimar》中与乌德琴手合作),鼓手杰克·德约翰内特(Jack DeJohnette)(他与霍兰德有近50年的历史)和英国钢琴家丹戈·贝茨(Django Bates)。专辑的标题象征着极其复杂的阿拉伯调式和和声系统与爵士即兴演奏中经常引用的”蓝色”之间的结合。在整个过程中,布拉赫姆无缝地将阿拉伯音乐的不寻常的时间签名,声音音色和全音纹理与爵士即兴的动态冒险结合在一起。这个前提立即在第一首曲目”开幕日(Opening Day)”中提出。布拉赫姆的令人震惊的开场在一分钟内就被霍兰德的共鸣演奏所接纳,德约翰内特的铜钹增加了节奏,贝茨最终将一个简单的调式歌谣转变为摇摆的练习。德约翰内特在标题曲目上建立的悠闲的小鼓节奏是一个指示。他在布拉赫姆以温柔的旋律轻轻摇摆进入之前,就已经加入了其余的节奏部分。”巴西亚(Bahia)”——贝茨坐在外面——之前是为扬·加尔巴雷克(Jan Garbarek)的《Madar》录制的。它以一个乌德琴独奏开始,布拉赫姆的哼唱伴随着,然后开启了一个完全的爵士三重奏对话。乌德琴手使用标量马卡姆(maqam)歌谣风格作为他的节奏部分提供对比的支持。”里约热内卢的早安(Bom Dia Rio)”几乎是骨架化的,而乌德琴在布拉赫姆的无词伴唱中发展出旋律。当他的乐队成员进入时,它扭转并转变为一个轻快的——如果有情绪的话——10/8的摇摆者。在”波斯波利斯的幻影(Persepolis’s Mirage)”中,布拉赫姆发挥了他最棘手的演奏,然后四重奏以节奏的发明层次增强了阿拉伯的进行曲旋律。贝茨从他的乐器的低音和中音区域添加了填充,提供了重量和纹理,但最终是布拉赫姆的肉质演奏闪耀。”恢复的通往阿尔沙姆的道路(The Recovered Road to Al-Sham)”是一个乌德琴/钢琴二重奏,它巧妙地对比了西方室内乐和阿拉伯古典音乐。”意外的结果(Unexpected Outcome)”从霍兰德和布拉赫姆提供了一个情绪化的抒情模式开始,然后破裂成一个11分钟的,全面的四重奏爵士即兴演奏。每个成员都有出色的独奏,并且有很多蓝色的重音。贝茨的椭圆形和弦陈述和填充在对曲目和专辑的结束声明中增添了优雅的装饰。《蓝色马卡姆》是可爱的。这是文化和音乐探索之间平衡的近乎完美的描绘,这是由这个有才华的合奏团的信心和近乎共生的沟通所强调的。即使对于像布拉赫姆这样的成就卓越和富有创造力的艺术家来说,这也是一次非凡的出游。

以上为Roon的专辑介绍,不严谨AI翻译

我只是按照自己的习惯开始创作,让灵感自然涌现,不偏向任何特定的风格、形式或乐器搭配。在我未曾察觉的情况下,首先浮现出来并逐渐成形的,是我想再次将乌德琴(oud)和钢琴的音色融合在一起,紧接着,我希望(虽然这有些难以实现!)将这种需要特别精细处理的微妙乐器组合的平衡和动态,与真正的爵士乐节奏部分结合起来。

在选择音乐家,决定谁来担任双簧管手和鼓手的问题上,我并没有犹豫太久。戴夫·霍兰德(Dave Holland)的名字立刻就在我脑海中闪现。自从二十年前,我和他以及约翰·苏曼(John Surman)一起制作我的专辑“提马尔”(Thimar)以来,我就一直希望能有机会再次和他合作。每次巡演相遇,我们都会谈论这个可能性——我曾告诉他,和他的合作让我感觉自己拥有了飞翔的“翅膀”。但是,我们也需要等待合适的机会和素材。我非常高兴这张唱片给了我和这位卓越的双簧管手再次相聚的机会。

说到打鼓,尽管我以前从未有过与他合作的机会,但我认为唯一能够以足够的精细和微妙的技巧,将其风格融入乌德琴(oud,是一种古老的弦乐器,也被称为阿拉伯琴。它在中东和北非地区非常流行,被广泛用于传统音乐和民间音乐中。乌德琴是一种木制乐器,通常由一块凹槽的共鸣箱和一根长颈部组成。它通常有11根或13根弦,这些弦可以用手指或拨片弹奏)诗意中的人,就是杰克·德约翰内特(Jack DeJohnette)。巧合的是,他已经熟悉我的音乐,并立即接受了我的邀请。我知道他是一位杰出的音乐家,实际上,他就像一只真正的猫,拥有极其灵活和优雅的节奏感!更重要的是,我发现他是一个非常开放,充满好奇心,极度谦逊的人。在这次录音中,每次他演奏,他都能将必要的技巧和自然的感觉完美融合,将他多年的经验与孩子般的新鲜感和自发性相结合。

找到合适的钢琴家花了我不少时间。我与弗朗索瓦·库图里埃(Francois Couturier)的合作已经超过32年,他对我的音乐了如指掌,我们也是亲密的朋友——这是我首先考虑他的重要原因。然而,我很快就意识到,这个项目需要我打破固有的模式,勇敢探索新的领域。在接下来的几个月里,我倾听了众多钢琴家的演奏,并与曼弗雷德(Manfred,译者注:ECM老板兼制作人)深入讨论了我对这张唱片所需风格的想法。最后,他有一天让我听了一段他与我之前并不熟悉的丹戈·贝茨(Django Bates)的录音,我被他那既精湛又富有抒情性的演奏风格深深打动。于是,我决定让他加入这个项目。

在录音室中,我发现了丹戈的多种才华,不仅他的钢琴技艺炫目,他的细腻感觉,创新思维和独特见解也同样令人印象深刻。他在这次录音中展现的才华绝对令人赞叹,总能为乐谱带来新颖且独特的元素。

随着录音的整体结构逐渐显现,我意识到这对我来说,是一个回溯自己的故事以及与爵士乐的联系的机会,同时也是我向这种在20世纪诞生的重要音乐类型表达热爱的方式。

我在70年代的突尼斯青少年时期,首次接触到爵士乐。那时,我全身心地投入到我有幸在伟大的阿里·斯里提(Ali Sriti)的指导下学习的传统阿拉伯音乐中。我唯一的梦想就是成为一名出色的音乐家,以便我能够为恢复这一传统音乐的声誉尽一份力。

尽管看似矛盾,我却对其他形式的音乐表达充满了好奇心,渴望去探索它们。除了印度、土耳其和巴尔干的伟大音乐传统——这些自我童年以来就一直令我着迷,当我17岁时,我开始转向更现代的音乐类型,其中包括爵士乐。很快,我就发现爵士乐是我最感兴趣的音乐类型。爵士乐的美学与我经常接触的阿拉伯音乐截然不同。我并不总是能理解爵士乐手想要表达什么,但我被这种能带我进入一个完全不同世界的音乐所吸引,我也感到与这个世界有着密切的联系。阿拉伯音乐中无疑存在一种自发性,一种让音乐家深入自我感情的演奏方式,通过即兴创作对原始乐谱进行一些自由发挥;这或许在某种程度上与爵士乐中的情况有所共鸣。

爵士乐之所以吸引我,还因为它虽然源于大众,但在音乐历史的长河中,这种相对年轻的音乐形式已经达到了极高的精致度,如此之高,以至于它现在在当今的音乐中占据了中心地位。相比之下,阿拉伯音乐虽然拥有几个世纪的历史,丰富且高度精致的传统,但在我看来,它似乎陷入了某种形式主义的保守主义中。而爵士乐,我发现了一种完美的音乐形式,它既属于它的时代,又不否认自己的本质,这让我深深着迷。不仅如此,对我来说,爵士乐还代表了违规和自由的理念——那时,我已经坚信没有任何创作能够在不打破规则的地方存在。爵士乐是一个充满实验可能性的非凡领域,同时也是混合和交融的肥沃土地。它也是一种自然开放到不同文化的语言,我觉得我可以在那里找到自己的位置…

我明白我不可能成为一名爵士乐手,但我却深深地感受到我与那个社区的精神息息相关。

因此,当我十七岁的时候,正是爵士乐开阔了我的眼界,激发了我将音乐融入现代性的决心——这并不意味着我否认自己是个学习者,或是忽视了我过去的经历和我所拥有的文化。

然而,我一直坚决不以单纯的意志力来推动任何知识上的探索。在艺术创作上,我更倾向于依赖直觉。在80年代初,当我萌生将爵士乐或印度音乐等其他文化的乐器融入我的创作过程的想法时,我自己都感到震惊。但后来,我选择移居巴黎,期待能遇到来自不同背景的音乐家。那时,我开始将弗朗索瓦·让诺(Francois Jeanneau),弗朗索瓦·库图里埃(Francois Couturier),让-路易·马蒂尼尔(Jean-Louis Matinier)和巴巴罗斯·埃尔科塞(Barbaros Erkose)等音乐家引入我为突尼斯舞台和电影的项目中。其中一些音乐家后来在我为ECM录制的音乐中与我同行。直到1990年底,我才有幸遇到曼弗雷德·艾歇尔(Manfred Eicher),他为我敞开了他的唱片公司之门。然而,令人惊讶的是,我在ECM的首次录音中并未邀请任何爵士音乐家。这无疑是因为我想与当时流行的“世界音乐”保持距离,这是一种混合类型的音乐,其中许多音乐家为了迎合潮流而改变了自己的风格。我并不想成为他们中的一员。我与爵士音乐家的首次合作是在稍后的Madar专辑中,那是我与扬·加尔巴雷克(Jan Garbarek)在1992年共同完成的。至于后来的事情,那就是我与ECM唱片公司的故事了…

这张唱片里的大多数曲目都是我在2011年到2017年期间创作的。同时,我也重新演绎了两首我在1990年创作的老作品,它们分别是“Bahia”和“Bom Dia Rio”。

我一直致力于创作那种给予音乐家充分即兴创作和自由解读空间的乐谱,这个空间的大小会根据不同的曲目有所调整。然而,我始终坚信,忠实于乐谱,尽可能地贴近原作,同样至关重要。我希望每一首曲目都能通过书面乐谱保持其独特的个性,音乐家的任务就是融入这个音乐世界,在这个个性的框架内表达自我。如果给予即兴创作或自由解读的空间过于宽泛,我担心音乐可能会失去其真实的本质,所有的曲目都会变得千篇一律。我认为,保持每一首曲目的独特性至关重要。对于爵士乐手来说,这种想法有时可能显得过于约束,录音过程中也曾引发过激烈的讨论。我们团队的重要工作就是寻找创作音乐和即兴音乐之间的平衡。即使在那些我没有留下个人解读空间的创作曲目或段落中,我也希望音乐听起来像是在灵感的驱动下自然流淌出来。我把这张专辑献给了我的妻子,她在第一次听到这些音乐时,告诉我她觉得它既现代又传统。我认为她的看法很有道理,而且,这是我第一次在一些创作曲目中加入了一些tagsim(一种传统的即兴独奏形式)。

在实际的录音过程中,我有时会过分关注我自己的演奏,就像是在自导自演的电影中。我常常对一次演奏的不完美过于苛求,这样就可能失去对整体的把握,而这对我们做出正确的选择至关重要。这就是曼弗雷德(Manfred,译者注:ECM老板兼制作人)的角色显得尤为关键。

他不仅擅长与音乐家沟通,解决或避免任何形式的冲突,他的聆听细致入微,判断力无人能及。他有着独特的能力,能够识别出最富灵感的演奏,当他坐在控制台后面时,他就化身为一位极其敏感的声音雕塑家。更重要的是,他听到的音乐总是以一种戏剧性、戏剧感的方式展开,我总是觉得我们在说同一种语言。随着时间的推移,我们之间建立了深厚的理解和默契。他的存在和聆听方式从未改变音乐的本质,反而更能凸显出音乐的最佳品质。

————Anouar Brahem

不严谨AI翻译自德文

原文:https://static.qobuz.com/goodies/39/000102193.pdf